Überstrom-Schutzeinrichtungen (Sicherung)

Leiter die von einem elektrischen Strom durchflossen werden erwärmen sich. Bei unzulässig großen Strömen kann es zu einer unzulässig großen Erwärmung des Leiters und damit zu einem Abschmelzen der Isolation bis hin zu einem Kabelbrand kommen. Um der Brandgefahr vorzubeugen, muß zu hoher Strom abgeschaltet werden. Mit Überstrom-Schutzeinrichtungen ist das gewährleistet. Man kann dazu z.B. Schmelzsicherungen einbauen. Ein Leiter mit kleinem Querschnitt befindet sich in der Sicherung, der bei zu großem Strom schmilzt und den Stromkreis so unterbricht. Brand und Zerstörung der Leitungen und eventuell der Umgebung werden so verhindert.

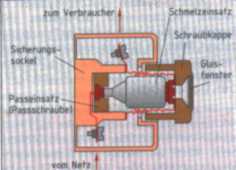

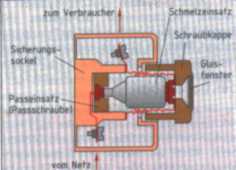

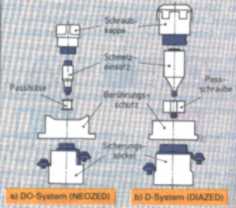

Ein Schmelzsicherungssystem besteht aus Sicherungssockel, Passeinsatz, Schweleinsatz und Schraubkappe.

Die vom Netz kommende Leitung (Phase) ist stets mit dem Fußkontakt, die zum Verbraucher führende Leitung mit dem Gewindering des Sicherungssockels zu verbinden. In den Sockel wird ein Passeinsatz eingesetzt.

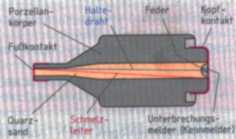

Schmelzeinsätze sind zylindrische Hohlkörper aus Porzellan, die mit Quarzsand gefüllt sind. Ein oder mehrere Schmelzleiter führen durch den Quarzsand und verbinden den Kopfkontakt mit dem Fußkontakt.

Der Schmelzleiter besteht aus Silber, Kupfer oder einer Legierung aus beiden Metallen. Es wird außerdem neben dem Schmelzleiter noch ein Halteleiter aus z.B. Konstantan geführt. Der Unterbrechungsmelder ist am Haltedraht über eine kleine Feder befestigt. Bei unzulässig hohem Strom wird nicht nur der Schmelzleiter, sonder auch der Haltedraht unterbrochen und der Unterbrechungsmelder abgeworfen.

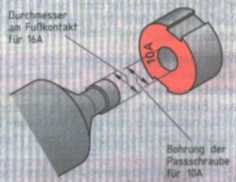

Die Fußkontakte der Schmelzeinsätze habe je nach den Nennströmen verschiedene Durchmesser, damit ein fahrlässiges oder irrtümliches Verwenden der Schmelzeisätze bei zu hoher Stromstärke verhindert wird.

Schmelzeinsätze für höhere Nennströme passen aus diesem Grund auch nicht in Passeinsätze für niedrigere Nennströme.

Es gibt allerdings eine Ausnahme. Die 10-A-Schmelzeinsätze gibt es auch mit dem kleineren Fußkontakt-Durchmesser des 6-A-Einsatz.

Die durchgeschmolzenen Schmelzeinsätze müssen gegen neue ausgetauscht werden. Man darf sie nicht flicken oder überbrücken, weil dadurch der Schutz der Leitungen aufgehoben wird. Wenn ein geflickter oder überbrückter Schmelzeinsatz die Ursache eines Brandes war, darf die Versicherung die Zahlung der Entschädigung verweigern.

Die Nennstromstärken der Sicherungseinsätze sind genormt:

|

Nennstrom

in A

|

Kennfarbe

|

Gewinde

der Schraubkappe

|

|

2 4 6 10 16 20 25 |

rosa braun grün rot grau blau gelb |

E 27 bzw. E 14, E 18 (E 18 ab 20 A) |

|

35 50 63 |

schwarz weiß kupfer |

E 33 Bzw. E 18 |

|

80 100 |

silber rot |

R 1 ¼ . bzw. M 30 x2 |

Schraubsicherungssysteme:

Man unterscheidet nun zwischen dem älteren D-System (DIAZED-System) und dem neueren DO-System (NEOZED-System). Beide sind vom Prinzip her gleich aufgebaut.

Es gibt sie in den jeweiligen Stromstärken von 2 A bis 100 A in mehreren Abstufungen.

Es gibt auch das NH-System für Stromstärken von 6 A bis über 1250 A in 6 Größen. Diese Sicherungen haben Messerkontakte. Die Schmelzeinsätze dürfen nur mit einem isolierten Betätigungsgriff, an dem ein Unterarmschutz angebracht ist, eingesetzt bzw. entfernt werden.

Geräteschutzsicherungen:

Geräteschutzsicherungen werden zum Absichern von Geräten der Meßtechnik und Elektronik wie z.B. Netzgeräten und Meßinstrumenten verwendet. Man unterscheidet dabei das Auslöseverhalten superflink (FF), flink (F), mittelträge (M), träge (T) und superträge (TT).

Niederspannungssicherungen teilt man nach ihrem Strom-Zeit-Verhalten in Funktionsklassen und Betriebsklassen ein und kennzeichnet sie durch zwei Buchstaben. Der erste Buchstabe gibt die Funktionsklasse (a oder g) an, der zweite Buchstabe beschreibt das schützende Objekt.

|

Funktionsklassen |

Kennfarbe

|

Einsatzgebiet |

|

g Ganzbereichssicherung |

gL |

Kabel- und Leitungsschutz |

|

gR |

Halbleiterschutz |

|

|

gB |

Bergbauanlagenschutz |

|

|

gTr |

Transformatorenschutz |

|

|

a Teilbereichssicherung |

aM |

Schaltgeräteschutz |

|

aR |

Halbleiterschutz |

Niederspannungssicherungen der Funktionsklasse g sind Ganzbereichssicherungen. Sie können dauernd Ströme bis zu ihrem Nennstrom führen und schalten Ströme vom kleinsten Schmelzstrom bis zum Nennausschaltstrom zuverlässig ab.

Sicherungen der Funktionsklasse a sind Teilbereichssicherungen. Sie können ihren Nennstrom dauernd führen, aber nur Ströme oberhalb eines Vielfachen ihres Nennstromes bis zum Nennausschaltstrom abschalten.

Leitungen dürfen nicht höher als zulässig abgesichert werden. Wenn sich der Leitungsquerschnitt verringert, z.B. bei einem Übergang von 4mm² auf 1,5mm², oder wo sich die Verlegeart oder die Art der Leitung ändert, sind an dieser Stelle Überstrom-Schutzeinrichtungen einzubauen. Am Anfang einer Leitung muß der Kurzschlußschutz eingebaut werden. Der Überlastungsschutz hingegen kann im unverzweigten Stromkreis überall eingebaut werden.

In Hausinstallationen werden an den Stellen der Schmelzsicherungen Leitungsschutzschalter verwendet. Bei Überlastung löst ein thermischer Auslöser verzögert aus. Ein elektromagnetischer Auslöser unterbricht bei einem Kurzschluß sofort. Den Leitungsschutzschalter kann man nach Auslösen wieder betriebsbereit schalten.

In einem Wohnhaus z.B. sind immer mehrere Stromkreise vorhanden, die einzelnd abgesichert werden. Am Anfang der Verteilerzuleitung zu jeder Wohnung wird ebenfalls abgesichert. Mehrere Verteilerzuleitungen werden in der Hauptleitung zusammengefaßt und abgesichert. Durch diese gestufte Absicherung erreicht man, dass nur die Sicherung auslöst, die unmittelbar vor der Fehlerstelle eingebaut ist.

Quelle: Berufsbildende Schulen Wilsen