| UNTERSUCHUNG UNTERSCHIEDLICHER

IGBT-TYPEN FÜR DEN EINSATZ IN ARCP-UMRICHTERN |

1 EINLEITUNG

Die Entwicklung im Bereich der Pulswechselrichter mit Gleichspannungszwischenkreis wurde in der Vergangenheit durch den Einsatz immer leistungsfähigerer Halbleiterschalter wie den IGBT oder den IGCT geprägt. Eine Reduktion der Schaltverluste wird dabei im wesentlichen durch eine Beschleunigung des Kommutierungsvorgangs erzielt. Eine weitere Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit stößt jedoch zunehmend an Grenzen aufgrund der hohen Spannungssteilheiten und der damit verbundenen EMV-Probleme sowie durch Überspannungen und Lagerströme in den angeschlossenen Motoren. Der Einsatz resonanter Schaltentlastungen, von denen der ARCP aktueller Forschungsgegenstand ist, bietet dagegen die Möglichkeit einer weiteren Schaltverlustreduktion ohne die genannten Nachteile. Der zusätzliche Bauteilaufwand erfordert jedoch eine sorgfältige Analyse solcher Schaltungen, um Aufwand und Nutzen und somit die Wirtschaftlichkeit eines Einsatzes abschätzen zu können.

Die prinzipielle Funktionsweise der ARCP-Schaltentlastung wurde schon in [1] beschrieben, während in [2] eine Möglichkeit der Kostenreduktion durch den Einsatz aufwandsarmer Ansteuerschaltungen aufgezeigt wurde. Parallel zur Kostenreduktion wurde als weiteres Optimierungskriterium die Eignung unterschiedlicher Leistungshalbleiter hinsichtlich der erzielbaren Schaltverlustreduktion beim Einsatz im ARCP-Umrichter untersucht.

Für den großen Bereich von Frequenzumrichtern am Niederspannungsnetz mit Zwischenkreisspannungen zwischen 300 und 600 V kann dabei der IGBT als de facto Standardhalbleiter angesehen werden. Innerhalb der IGBT-Familie gibt es jedoch unterschiedliche Ausführungsformen hinsichtlich Schichtenstruktur und Dotierungsprofil, die Einfluss auf das Schaltverhalten sowohl beim harten wie auch beim resonanten Schalten haben. So ist das Ausschaltverhalten vom NPT (Non Punch Through)-IGBT gekennzeichnet durch einen relativ langen Tail-bzw. Schweifstrom, der auch beim resonanten Schalten noch nennenswerte Verluste verursachen kann. Demgegenüber besitzen PT (Punch Through)-IGBT einen höheren, jedoch kürzeren Tailstrom, der beim entlasteten Schalten eine deutliche Verlustreduktion zulässt. Als dritte Variante wurde die Neuentwicklung eines sogenannten Short-Tail NPT-IGBT untersucht, bei dem durch ein spezielles Dotierungsprofil der Tailstrom deutlich verkürzt werden konnte.

2 MESSUNGEN IM HART SCHALTENDEN BETRIEB

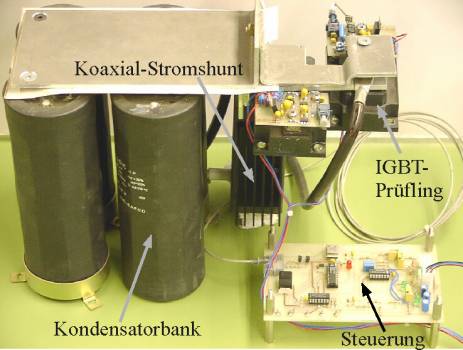

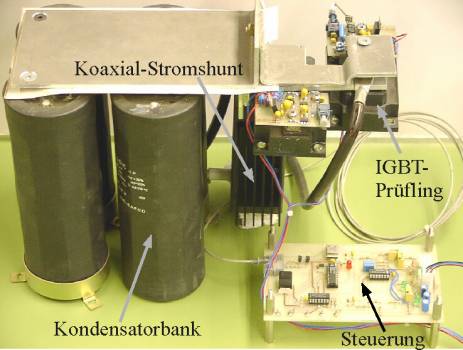

Das Verhalten der IGBT im hart schaltenden Betrieb wurde an dem in Bild 2.1 gezeigten Aufbau untersucht, wobei der zu prüfende IGBT kurzzeitig bei Nennspannung und Nennstrom ein- und ausgeschaltet wird. Die Strommessung kann aufgrund der hochdynamischen Vorgänge nur mittels eines Koaxial-Stromshunt verzögerungsfrei erfolgen.

|

||

| Bild 2.1: Messaufbau für hart schaltenden Betrieb |

Die Messungen am NPT-IGBT (Typ Siemens BSM300GA120DN2) und PT-IGBT (Typ Fuji 1MBI300F-120) der gleichen Leistungsklasse zeigten ein sehr ähnliches Einschaltverhalten, während das Ausschaltverhalten durch die oben beschriebenen und in Bild 2.2 dokumentierten typspezifischen Schaltverläufe gekennzeichnet ist. Die trotz längerem Tailstrom geringeren Ausschaltverluste des NPT-IGBT ergeben einen deutlichen Vorteil für den Einsatz in hochfrequent taktenden Umrichtern, während der PT-IGBT aufgrund dotierungsbedingter geringerer Durchlassverluste für Anwendungen mit hoher Strombelastung bei geringer Taktfrequenz geeignet ist.

|

||

| Bild 2.2: Ausschaltverhalten von PT- und NPT-IGBT (hart schaltend) |

3 MESSUNGEN IM RESONANT SCHALTENDEN BETRIEB

Zur Messung des Schaltverhaltens der IGBT im resonanten Betrieb wurden diese in einem 80 kVA ARCP-Umrichter eingesetzt.

|

||

| Bild 3.1: Ausschaltverhalten von PT- und NPT-IGBT im ARCP-Umrichter |

Die gemessenen Schaltverläufe ergaben eine fast vollständige Beseitigung der Einschaltverluste für beide IGBT-Typen, während die Ausschaltverluste auf die in Bild 3.1 dargestellten Werte reduziert wurden. Mit einer Reduktion um über 70 % gegenüber dem hart schaltenden Betrieb besitzt der PT-IGBT dabei ein höheres Einsparpotential als der NPT-IGBT mit ca. 60 % Reduktion.

Da die verbleibenden Ausschaltverluste beim NPT-IGBT vor allem durch die lange Tailstromphase verursacht werden, wurde zu Vergleichszwecken das Ausschaltverhalten eines neu entwickelten Short-Tail NPT-IGBT (Typ EUPEC FZ400R12KS4) mit besonders kurzer Tailstromphase untersucht.

|

||

| Bild 3.2: Ausschaltverhalten eines Short-Tail NPT-IGBT im ARCP-Umrichter |

Der gemessene Ausschaltvorgang (Bild 3.2) zeigt im Vergleich zum konventionellen NPT-IGBT eine deutliche Reduktion der Ausschaltverluste um 50 %. Dieses günstige Schaltverhalten wurde jedoch auf Kosten der Durchlasseigenschaften mit ca. 20 % höheren Durchlassverlusten erzielt, so dass in der Summe aus Schalt- und Durchlassverlusten ein Vorteil erst oberhalb einer Taktfrequenz von ca. 20 kHz besteht.

4 ZUSAMMENFASSUNG

Alle untersuchten unterschiedlichen IGBT-Typen ermöglichen beim Einsatz in einem ARCP-Umrichter eine deutliche Reduktion der Schaltverluste. Dabei ist beim PT-IGBT mit seinem bauartbedingten kurzen Tailstrom die Reduktion der Ausschaltverluste besonders ausgeprägt. Die Entwicklung spezieller Short-Tail IGBT ermöglicht auch für NPT-IGBT sehr niedrige Ausschaltverluste, die durch die beschriebenen Messungen verifiziert werden konnten, doch wird der Vorteil dieser Entwicklung momentan noch durch erhöhte Durchlassverluste geschmälert.

5 LITERATUR

| [1] | G. Tareilus: Umrichter mit ARCP-Schaltentlastung, IMAB-Jahresbericht 1998 |

||

| [2] | U. Splisteser: Aufwandsarme Ansteuerschaltungen für den Einsatz in ARCP-Umrichtern, Studienarbeit 1999 |