ENERGIEVERSORGUNG

Damit die

Energie an ihr Ziel kommt

Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose", lautet ein flapsiger Spruch

zum Thema Energieversorgung. Damit der Strom aber immer aus der Dose kommt,

ist erheblicher Aufwand nötig.

In Shanghai gibt es ihn und in New York, am Nordkap und in der Sahara: Strom. Überall, selbst unter extremen Bedingungen werden heute Menschen und Einrichtungen mit Energie versorgt. Dabei sind Stromnetze viel mehr als eine Ansammlung von Leitungen. Wie komplex sie sind, wird meist erst bewusst, wenn von einem großen Blackout die Rede ist, oder man selbst von einem längerdauernden Stromausfall betroffen ist.

Die Leitstelle eines Lastverteilers ist eine der wichtigsten Einrichtungen im Netz

Verbesserte

Drehstromübertragung

Als Netze immer stärker ausgelastet wurden, Widerstände gegen neue Leitungen

stiegen und die Deregulierung vermehrt Durchleitungen erforderte, wurde FACTS

(Flexible AC Transmission System) entwickelt. In deregulierten Systemen muss

der Betreiber die Kunden mit dem wirtschaftlichsten Erzeuger verbinden. "Damit

ändern sich die Lastflüsse im Netz", erläutert Povh. "Mit FACTS-Geräten lassen

sie sich im vorhandenen Netz realisieren. Ohne FACTS nimmt der Strom nicht immer

den vorgesehenen Weg, der natürliche Lastfluss stimmt nicht mit dem vertraglichen

überein. Wenn die französische EDF Strom nach Italien exportiert, fließt derzeit

ein großer Teil über Belgien, die Schweiz und Deutschland. In deregulierten

Systemen sind ungeplante Umwege nicht akzeptabel. Zudem bietet die Technik nun

Möglichkeiten, Lastflüsse vorauszuberechnen und zu lenken."

Ergänzend zu Parallel-Reglern wie SVC oder STATCOM (Static Synchronous Compensator)

entstanden Lastflussregler in Reihenschaltung: thyristorgeregelte Serienkompensatoren,

Thyristor Controller Phase Shifter und Universal-Lastflussregler. "Die Entwicklung

geht schnell," sagt Povh, "da sie vorhandene Techniken kombiniert und keine

neuen Technologien verlangt. FACTS lässt sich in etwa einem Jahr installieren.

So kann man Probleme rasch lösen und die Zeit bis zur Langzeitlösung überbrücken."

Eine

Aufgabe für den Gleichstrom

Für große Entfernung ist Gleichstrom günstig, da es bei ihm keine Blindleistung

gibt. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) wurde in den 30er Jahren entwickelt

und mit Quecksilberdampf-Ventilen nach dem Krieg realisiert. Der große Durchbruch

kam jedoch mit Halbleiter-Ventilen in den 60er Jahren. Bekanntestes Projekt

dieser Pionierzeit war die 1400-km-Verbindung von Cabora Bassa in Mozambique

nach Südafrika. "In Europa speisen wir verstärkt Strom ferner Wasserkraftwerke

ein", sagt Povh, "z.B. aus Norwegen." Zweite Aufgabe von HGÜ ist das Zusammenschalten

nicht-synchroner Netze. Das betrifft das Koppeln von 50- und 60-Hz-Netzen in

Südamerika und Japan, aber auch Netze unterschiedlicher Frequenzkonstanz: Die

UCPTE (Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité)

in Europa arbeitet mit engem Frequenzband, dagegen erlauben die Ukraine, Russland

Bulgarien und Rumänien größere Schwankungen.Auch

NORDEL (Nordiskt Samarbete på Elkraftområde) in Skandinavien arbeitet nicht

synchron zur UCPTE.

Die HGÜ-Anlage Nan Qiao verbindet Shanghai mit dem 1000 km entfernten Wasserkraftwerk Gezhouba

Sicherer Netzbetrieb

Stromausfälle können zu hohen Folgeschäden führen. Qualitativ hochwertige Versorgung

bedeutet primär wenig Unterbrechungen. In Deutschland liegen sie pro Verbraucher

bei durchschnittlich zehn Minuten im Jahr, da die vielen Kabelnetze wenig störanfällig

sind. Die Planung sorgt mit entsprechenden Reserven dafür, dass niemand durch

die Störung und die Reparaturarbeiten länger ohne Strom bleibt. Spektakuläre

Ausfälle traten dagegen in letzter Zeit im Westen der USA auf. Das Netz ist

langgezogen, überbrückt große Strecken. Nach Meinung Povhs ist es das komplexeste

Netz der Welt. Er erklärt die Blackouts so: " Auch Leitungstrassen wollen gepflegt

sein, sonst kann es Kurzschlüsse über Bäume geben – das ist hier passiert.

Dann haben Schutzgeräte fehlerhaft gearbeitet, haben auch Parallelleitungen

abgeschaltet." Damit begann ein Dominoeffekt: Ein Kraftwerk fiel aus, weil es

nicht mehr einspeisen konnte, somit fehlte Energie im Netz. Dann trennten sich

wie vorgesehen Netzteile ab. Da aber viel Strom von Norden kommt, gab es in

Südkalifornien zu wenig Leistung – der Blackout war da.

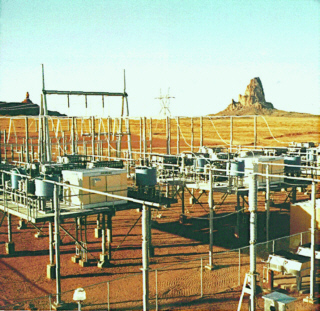

Der kontinuierlich geregelte Serienkompensator in Kayenta (Arizona) ersparte den Bau einer neuen Freileitung

Wenn Städte

im Lichtermeer erstrahlen, Fabriken arbeiten, elektrische Bahnen fahren, dann

sind immer auch alle Elemente der Netze beteiligt. Prof. Dr.-Ing. Dusan Povh,

Leiter des Fachbereichs Netzplanung im Siemens-Bereich Energieversorgung, zeigt

die Netzstruktur auf: "Am Anfang stehen natürlich die Kraftwerke, die große,

komplexe Einheiten sein können. Dann wird die Energie in Transformatoren hochgespannt

und ins Übertragungsnetz eingespeist. Es dient dem Leistungsaustausch und dem

Transport zu den Lastzentren, die z.B. in Deutschland meist 50 bis 80 km von

den Kraftwerken entfernt sind. Weitere Elemente sind Schaltgeräte, die das Netz

konfigurieren und schützen.

Eine Eigenheit des Wechselstroms der Wechselfelder erzeugt, ist die Blindleistung;

sie ist zum Feldaufbau nötig bzw. wird beim Abbau frei. Mit Kompensatoren kann

sie nach Bedarf erzeugt oder verbraucht werden. Wird große Leistung weit übertragen,

muss man Blindleistung allerdings sehr schnell regeln, damit die Spannung in

vorgegebenen Grenzen bleibt; man kombiniert Induktivitäten, Kapazitäten, Thyristoren

und Regelung zu Statischen Kompensatoren (SVC – Static Var Compensator).

"SVC senken Kosten," erklärt Povh, "weil sich damit das Netz höher auslasten

und trotzdem stabil halten lässt. "Im Störfall," sagt Povh, "soll das Netz geregelt

zerfallen, soll weniger wichtige Last abgeworfen werden, um den Betrieb der

wichtigen zu gewährleisten. Störungen dürfen das Netz nicht lahmlegen, doch

das ist bei komplexen Netzen nicht einfach." In Europa ist ein großer Blackout

wenig wahrscheinlich, weil die Teilnetze kaum voneinander abhängen. Mit Deregulierung

und vermehrten Durchleitungen kann sich das ändern. Interessant, so Povh, sei

die Entwicklung in England und Wales. Hier entstanden neue Kraftwerke im Norden,

wo Erdgas zur Verfügung steht. Plötzlich transportierte das Netz Strom über

200 bis 400 km. Kompensationsanlagen mussten installiert werden, obwohl sich

der Verbrauch kaum veränderte.

Wichtig ist auch die Qualität der Spannung: sie soll konstant und flickerfrei

sein. Gleichzeitig gibt es immer mehr elektronische Geräte, die Oberschwingungen

verursachen; das Netz wird immer stärker mit den unerwünschten Effekten belastet.

Daher setzt man Filter ein. Dusan Povh: "Konventionelle Filter bestehen aus

Induktivität und Kapazität. Wir bieten jedoch eine dynamische Lösung, Elektronik,

die Oberwellen negativ einspeist und damit vernichtet. Dieses Gebiet wird sich

entwickeln: Störungen und Ansprüche nehmen zu." Spannungsschwankungen verursachen

z.B. in der Papierindustrie Qualitätseinbrüche. Große Ansprüche stellen Lackierereien

der Autoindustrie, weil die Lackschichten so dünn sind, dass kleinste Störungen

den Lackfilm unterbrechen. Höchst sensible Verbraucher sind Chip-Fabriken: Eine

Störung kann hier zu Folgekosten in Millionenhöhe führen.

Netzplanung im High-Tech-Labor

Netzplanung muss neben den Kosten auch Umweltschutz und Städtebau, Ausbau- und

Integrationsfähigkeit berücksichtigen. Die Planung untersucht, wie sich die

Last entwickeln wird und passt das Netz an, sorgt dafür, dass die erwartete

Last angeschlossen werden kann. Povh vergleicht das mit Statikberechnungen in

der Architektur: "Die Planung bestimmt, ob und wo zusätzliche Netzelemente nötig

sind." Dazu werden High-Tech-Werkzeuge eingesetzt; so berechnen DV-Programme

optimale Konfigurationen bereits bei Entwicklung und Projektierung.

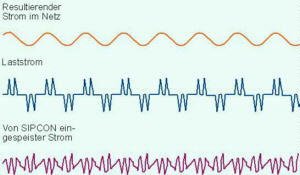

Filtern von Oberschwingungen im Laststrom mit SIPCON®P; der resultierende Netzstrom ist fast oberschwingungsfrei

Ergebnisse

der Simulation sind heute sehr verlässlich. Regelungen lassen sich am Rechner

simulieren; Netze können so genau nachgebildet werden, dass man dynamische Vorgänge

untersuchen kann. "Wir haben ein Programm, mit dem sich Tausende von Knoten

und Zehntausende von Leitungen nachbilden lassen", sagt Povh. "Damit lässt sich

das UCPTE-Netz zusammen mit Nachbarnetzen simulieren. So wird untersucht, was

beim Zusammenschluss passieren kann. Für Simulationen in Echtzeit setzen wir

Analog- und Hybridsysteme ein. Damit testen wir das Verhalten von komplexen

Systemen wie SVC oder FACTS im Netz. Auf der Anlage sind dann nur noch wenige

Fälle zu untersuchen." Für den Lastanstieg gibt es Programme, die Temperatur,

Wochentag und weitere Faktoren berücksichtigen – z.B. ob ein Fußballspiel

im Fernsehen übertragen wird. Die Berechnung geht laut Povh nicht mit konventionellen

Methoden, sondern benötigt Neuronale Netze. Aus den gesammelten Daten lernt

das Programm täglich dazu, die Prognosen werden immer besser."

Eine Welt – ein Netz?

Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn sind seit kurzem synchron mit Westeuropa

verbunden. Sie haben in Frequenzregelung investiert, sind dann parallel gefahren.

"Sie mussten Kraftwerke mit neuer Regelung ausrüsten und Reserven aufbauen",

so Povh. Dies ist UCPTE-Philosphie: Jeder hat eigene Reserven, der Verbund dient

kurzzeitigem Leistungsausgleich. Marokko und später weitere Länder Nordafrikas

verbinden sich mit dem UCPTE-Netz. "Synchrone Netze sind ein Politikum", meint

Povh. "Für Osteuropa ist es Symbol: Wir gehören dazu! Ähnliches gilt für Nordafrika."

Kommt das weltumspannende Netz, das Global Grid? Dazu Dusan Povh: "Versuche

und Erfahrung zeigen, dass man Strom über Tausende Kilometer übertragen kann."

Man diskutiert, Strom vom Kongo nach Ägypten und weiter nach Europa zu übertragen.

Das Haupthindernis heißt Zuverlässigkeit, weil die Verbindung über viele Länder

liefe. Die politischen Verhältnisse müssen dafür erst reif sein. "Teile des

Global Grid werden sicher bald gebaut. Man will Strom von Kraftwerken hinter

dem Ural nach Europa liefern. Doch es muss sich rechnen", sagt Povh.

Interdisziplinäre Arbeit

Planung und Realisation von Netzen haben sich drastisch verändert. Zu konventionellen

Techniken kamen Leistungselektronik und Kommunikation. "Es wird nicht nur klassische

Übertragungstechnik angewandt," so Prof. Povh, "es kommt zur Vermischung mit

anderen. Unsere Techniker sind keine reinen Energietechniker, sie müssen auch

andere Gebiete kennen. Schließlich laufen technische Einrichtungen, die ganze

Planung über Rechner; dazu kommt noch der Datenaustausch. Netze bestehen nicht

mehr aus monolithischer Technik, wie vielleicht noch vor 30 Jahren."

Volkmar Dimpfl

Quelle: © Siemens AG 2000, D-80312 München, letzte Änderung: 25.07.2000